Génération Z : faut-il la manager ou la ménager ?

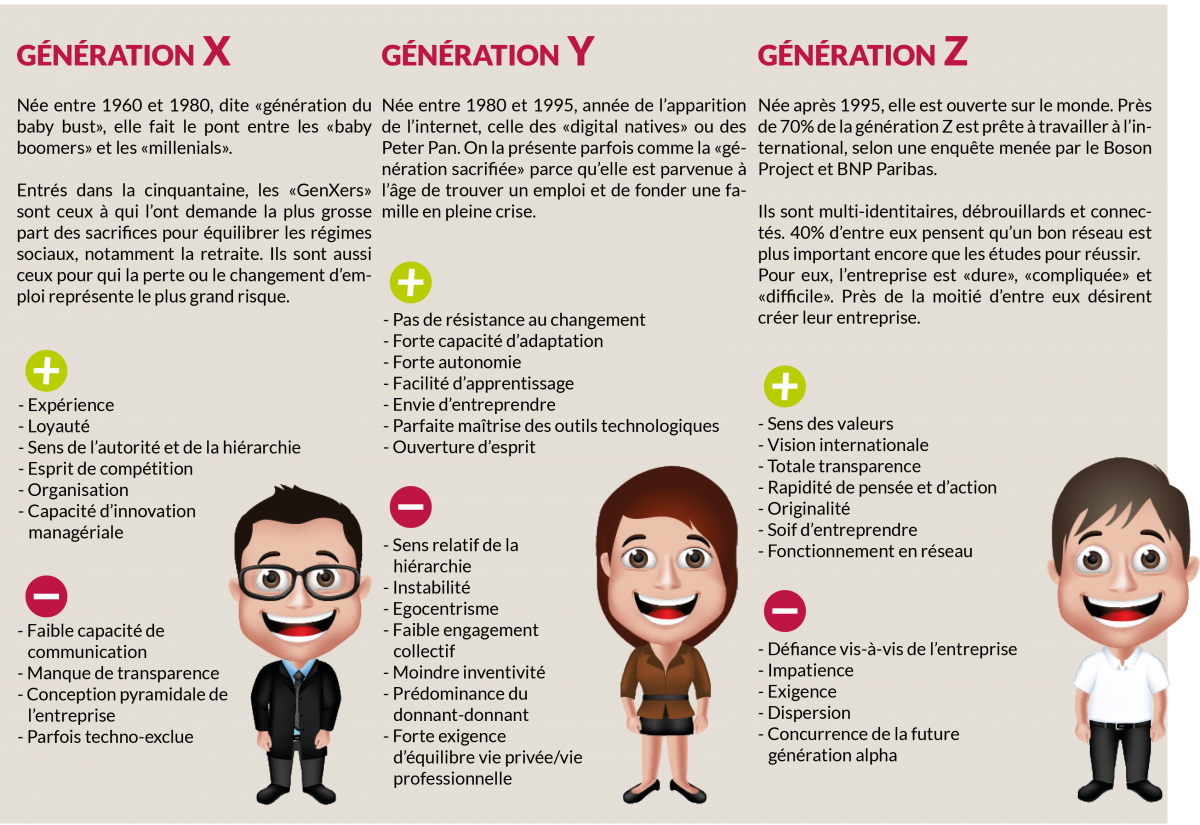

La notion de génération a évolué ces dernières décennies, ce qui doit nous amener à l’appréhender différemment que par les repères (im)posés par les agences de statistiques, à savoir des paliers linéaires de 25 ans. Aujourd’hui, cinq ans suffisent à modifier profondément les comportements et attitudes, que ce soit dans la vie quotidienne, face à l’apprentissage ou encore au travail. Il est évident que la montée en puissance de l’utilisation des technologies, tout comme leur intégration quasi systématique dans les sphères privées et professionnelles, est un catalyseur de la rupture qui s’opère.

L’ouverture au monde facilitée tout comme le concept d’« augmenté », que l’on peut accoler à tous les paradigmes (humain, réalité, compétence pour ne citer que ceux qui sont dans le périmètre des sciences de gestion), renforcent l’idée qu’un nouveau tome va s’écrire, après les générations Z. Celui-ci commencera avec l’arrivée des Alphas, totalement « imprégnés », bien avant leur naissance, de ces pratiques numériques et informationnelles. Le terme « tome » est approprié, car il ne s’agit nullement d’une page qui se tourne ou d’un chapitre qui se ferme. C’est bien une nouvelle histoire qui commence, et le manager, s’il veut assurer la pérennité de son service, a tout intérêt à la lire correctement.

Ne pas confondre Y et Z

Baptisée de la dernière lettre de l’alphabet, la génération « Z » semble marquer la fin d’un cycle. Alors que les « Y » ne juraient que par Facebook, la tendance change désormais : une étude portant sur 3 708 jeunes de la Génération Z révèle par exemple que les réseaux sociaux type Facebook sont beaucoup moins utilisés par les jeunes Z. Ces derniers leur préfèrent des plateformes collaboratives telles que Snapchat, qui permet une forme d’instantanéité chère aux Z, tout en assurant un effacement des sujets mis en ligne au bout de 24h ou de deux lectures.

Autre différence entre Y et Z : chez les seconds, l’écriture regagne du terrain, même s’il faut encore composer avec les squelettes consonantiques, ces abréviations qui suppriment les voyelles (pcq pour « parce que », jspr pour « j’espère », jdcjdr, pour « je dis ça, je dis rien »)… Ainsi, 68 % des interrogés utilisent le texte pour communiquer avec leurs amis. À quoi s’ajoute un regain de la correspondance enfants-parents, qui deviennent des « copains 2.0 ». On n’aura jamais autant écrit… Notons tout de même que la communication avec les parents se fait essentiellement via Facebook Messenger (pour 80 %), malgré le désamour pour la plateforme. Sans doute dans un souci d’adaptation…

Les responsables des firmes telles que Facebook ont conscience de cette évolution des pratiques et de l’importance accordée à ces nouveaux outils par les jeunes, qui papillonnent de l’un à l’autre. Pour les séduire, Facebook a pour stratégie de converger vers ces plateformes, comme le révèle Adam Marki, directeur des agences chez Facebook, dans l’ouvrage d’Élodie Gentina et Marie-Ève Delécluse. De nouvelles fonctionnalités, s’appuyant notamment sur l’intelligence artificielle, émergent dans les messageries. Ainsi, les bots, programmes informatiques dotés d’une personnalité, occupent actuellement le centre de ces politiques d’innovation. Ils visent à faciliter la vie de l’usager en l’aidant, par exemple, à trouver le partenaire idéal sur Meetic ou à gérer ses réservations sur Uber, KLM ou le réseau ferré.

La névrose communicationnelle s’installe

Si elle présente un intérêt certain, cette opulence d’informations et d’outils associés (smartphones essentiellement) a aussi des effets pervers.

Addiction à la mobilité, risque de maladies psychologiques (dont certaines nouvelles, comme la nomophobie, une névrose liée à l’angoisse de se retrouver sans son smartphone ou sans réseau, et donc sans accès à l’information), déconcentration… Les chiffres sont parlants : 60 % des élèves envoient des SMS durant les heures de cours et ont besoin de consulter leur smartphone toutes les heures. Chaque jour, les utilisateurs touchent en moyenne 221 fois leur portable. Entre les mails, les réponses aux commentaires, les « like » et toute autre interaction, il est assez aisé d’arriver au compte rapidement…

Autres chiffres qui effraient : selon une enquête américaine de Common Sense Media, spécialisée dans l’analyse des médias et technologies familiales et des enfants, près de 46 % des bébés de moins de 2 ans ont déjà utilisé un smartphone alors qu’ils n’étaient que 10 % en 2011. Quand on sait que Bill Gates a attendu que ses enfants aient 14 ans pour les autoriser à posséder un smartphone, et que, récemment, un ancien cadre de Facebook a déclaré interdire à ses enfants de toucher au réseau social, tout est dit…

La question de l’addiction aux écrans est prise de plus en plus au sérieux. Outre un test, paru dans la revue scientifique Computers in Human Behavior et permettant de mesurer son niveau de « nomophobie », des unités médicales spécialisées dans la cyberaddiction ont vu le jour dans certains grands hôpitaux tels que Marmottan ou Cochin.

La hiérarchie à l’épreuve du numérique

Le passage de l’hyperconnexion à l’ultraconnexion induit des habitus nouveaux. La télévision est désormais beaucoup moins regardée que le smartphone devant lequel il arrive aux Z de passer près de six heures par jour. Cette information, disponible de manière quasi permanente, est partagée et vérifiée, même si elle provient de leur hiérarchie. Ce qui n’est pas sans créer quelques tensions avec leurs managers… Ce qui est essentiel aux yeux des générations Z, c’est d’enrichir sans cesse l’information. Un point de rupture évident avec les autres générations pour qui la rétention d’information est parfois considérée comme un gage de survie dans l’organisation.

Avec de tels outils en leur possession, il vaut mieux, pour la hiérarchie, jouer la transparence (c’est, du reste, ce que les Z attendent) et les pousser à partager leurs connaissances, car ils peuvent réellement avoir une valeur ajoutée pour l’organisation. Dans ce contexte, le schéma du « tutorat inversé », au cours duquel les juniors coachent les seniors, paraît idoine. Il ne faut pas hésiter à solliciter leur intelligence acquise dans la gestion des existences simultanées, au sein des divers mondes virtuels parallèles qu’ils fréquentent via leurs multiples identités adossées. Quoi qu’en laissent percevoir leurs comportements, les générations Z sont orientées collectif, éthique et équitable. Pour le dirigeant qui saura ménager cette génération face à laquelle le compromis n’est pas envisageable, ces recrues constituent de formidables atouts. Et après tout, si l’on se réfère à leur étymologie, manager ou ménager sont apparentés…